機械工学科

Department of Mechanical Engineering

未来の姿を描きながら、

「ものづくり」を学ぶ

材料力学研究室[趙 希禄 教授]

主な研究テーマ

- 折紙工学を利用した新型自動車車体の軽量化と性能向上および加工法開発

- 構造形状最適設計、板金プレスや樹脂射出成形など生産工程の最適化

- 自然エネルギー利用技術、地震被害を低減する制振技術開発

趙 希禄 教授

機械系CAE、最適設計、加工技術、制振技術、電気自動車設計

担当科目

材料力学および演習、材料力学特論、最適設計特論、機械工学実験、機械工学プロジェクト、プレゼンテーション技法、卒業研究 など

機械力学研究室[皆川 佳祐 教授]

また、我々が普段何気なく利用する機械として、エレベーターやエスカレーターがありますが、これらは重力に逆らい運動しており、様々な危険性を含んでいます。本研究室では、エレベーターやエスカレーターが安全に運行できる技術を研究しています。

主な研究テーマ

- 免震装置,制振装置の研究開発

- エレベーター、エスカレーターの安全に関する研究

- 自動車の振動特性に関する研究

材料強度学研究室[上月 陽一 教授]

主な研究テーマ

- 結晶中の不純物サイズによる変形特性への影響に関する研究

- X線照射したアルカリハライド単結晶中の転位と点欠陥との相互作用に関する研究

- 金属材料を試料とする超音波振動応力付加下での歪速度急変試験装置の模索

熱エネルギー工学研究室[髙坂 祐顕 教授]

主な研究テーマ

- 水素エネルギーの有効利用に関する研究

- 水素吸蔵合金を用いた水素貯蔵・輸送方法の開発

- 温度計測・熱物性値計測に関する研究

成形技術研究室[福島 祥夫 教授]

主な研究テーマ

- プラスチック射出成形加工・砂型鋳造加工における解析及び計測に関する研究

- 材料表面に金型設計・加工及び最適化設計手法に関する研究

- CAD/CAEを活用した実用化設計に関する研究

生産プロセス研究室[河田 直樹 教授]

また、良い品物を継続して市場に提供するためには、最適な製造条件を作りこみ、それを維持していく必要があります。そのために、NC工作機械などの生産設備が正常に稼働しているかを監視する状態監視技術や完成した製品の検査技術が重要です。

本研究室では、機械加工の生産プロセスに着目し、ものづくりの現場に近い課題をテーマとして、加工パラメータの最適化と、IoTやAIを用いた加工に関わる状態量のセンシングとパターン認識による状態監視の研究を中心に展開します。

主な研究テーマ

- 機械加工の評価方法と最適化に関する研究

- 状態監視技術を用いた各種機械のモニタリングシステムの開発

- パターン認識技術を用いた機械加工品の画像等による検査・判定技術の開発

燃焼推進工学研究室[福地 亜宝郎 教授]

主な研究テーマ

- ロケット高性能化のための金属燃料の燃焼研究

- 固体推進薬の研究

- ハイブリッドロケットの研究

メカトロニクス研究室[長井 力 教授]

主な研究テーマ

- 歩行補助パワーアシスト装置の研究開発

- 触覚センサの研究開発

- 医療福祉機器の研究開発

- 人間特性や生体運動の計測解析

長井 力 教授

医療福祉工学、メカトロニクス、人間工学、バイオメカニクス

担当科目

ロボット・スマート機械概論、電子工作実習、移動ロボット・プロジェクト、設計製図Ⅱ、生体機械工学特論、プレゼンテーション技法、工学プロジェクト、卒業研究

破壊プロセス研究室[政木 清孝 教授]

主な研究テーマ

- パルスレーザーを用いた金属材料の表面改質処理とその強度評価に関する研究

- 表面改質処理による各種金属材料の強度改善に関する研究

- 分野横断型研究

例:枝サンゴ骨格の破壊メカニズムとその必然性に関する研究

例:ハイブリッドロケット用エンジンの強度信頼性に関する研究

(ガンダムオープンイノベーション)

マイクロ・ナノ工学研究室[長谷 亜蘭 准教授]

主な研究テーマ

- アコースティックエミッション(AE)法による加工状態監視および工具摩耗評価

- AE法を用いた摩擦・摩耗現象の認識と評価

- トライボロジー現象(凝着摩耗機構

- 摩擦磁化現象など)の解明

- 凝着摩耗過程の分子動力学シミュレーション

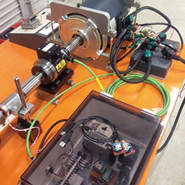

制御工学研究室[萩原 隆明 准教授]

制御は機械の性能向上など産業技術の発展に貢献している重要な技術です。

当研究室では、新しい制御の理論や技術の研究、さらに実システムへの応用に関する研究に取り組んでいます。

システムを思い通りに動作させるための良い制御を研究し、社会の役に立つことを目指しています。

主な研究テーマ

- モータ制御に関する研究

- 移動機構に関する研究

- 時間遅れがあるシステムの制御に関する研究(遠隔操作など)

- 触覚に関する研究

- PID制御に関する研究

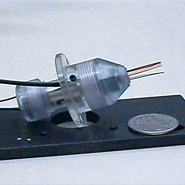

ロボットデザイン研究室[安藤 大樹 准教授]

特に、柔軟性を積極的に利用することにより構造に新しい機能を持たせるコンプライアントメカニズム、機能的連続体、連続体ロボットなどの機構系と制御系の統合化設計の研究を行っています。

主な研究テーマ

- 機能的可変柔軟構造とその制御系の統合化設計

- 産業用小型電動ロボットハンドの開発

- 低侵襲外科手術用柔軟鉗子の開発

- 農業用ロボットの開発

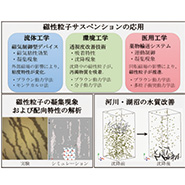

機能性流体工学研究室[岡田 和也 講師]

主な研究テーマ

- 非球状磁性粒子からなる分散系の磁気粘性特性に関する研究

- 磁性粒子の沈降現象と汚濁物質の吸着特性に関する研究

- 磁気マイクロスイマーに関する研究

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。