生命環境化学科

Department of Life Science and Green Chemistry

物質・環境・生命。

未来へとつながる科学を学ぶ

合成化学研究室[岩崎 政和 教授]

主な研究テーマ

- 金属錯体触媒を用いるカルボニル化反応の開発

- 新規な共役化合物合成ルートの開発

- 脱カルボニル化反応を用いた有機合成手法の開発

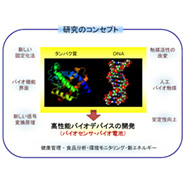

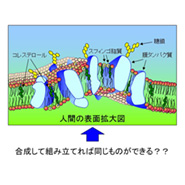

生体分子デバイス研究室[長谷部 靖 教授]

主な研究テーマ

- 生体分子の働きを人為的に改変する化学的新手法の創案

- 生体分子の働きを効率よく信号変換する機能性界面の創製

- 生体分子の働きを応用するバイオ機能デバイスの開発

遺伝子工学研究室[石川 正英 教授]

主な研究テーマ

- 好熱菌由来の酸化還元酵素遺伝子の大腸菌内での大量発現

- 好熱菌由来の酸化還元酵素遺伝子の枯草菌を用いた発現

- 遺伝子上の塩基配列とその発現効率との関係の解明

環境浄化研究室[有谷 博文 教授]

主な研究テーマ

- 天然ガス石油資源化のためのメタン直接転換触媒の開発

- 地球温暖化ガス低減のための二酸化炭素・メタン転換プロセスの開発

- ガソリンのオクタン価向上(ハイオク化)のための低温異性化技術の開発

環境計測化学研究室[松浦 宏昭 教授]

主な研究テーマ

- 電気分解による炭素材料の表面改質法に関する方法論の創案

- 自然エネルギーの高効率利用に向けた新規蓄電池システムの開発

- 酸化ストレス、環境汚染物質等の電気化学絶対量分析法の開発

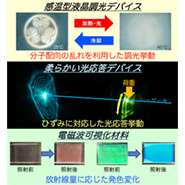

光材料化学研究室[木下 基 教授]

主な研究テーマ

- 柔らかい光変調材料・デバイスの開発

- 光配向性色素の探索と機能材料への応用

- 電磁波可視化材料の開発

微生物応用研究室[秦田 勇二 教授]

主な研究テーマ

- 自然界からの有用微生物の探索

- 微生物から機能性物質および有用酵素の探索

- 産業用酵素の性質解析、改良、大量生産検討

環境物質化学研究室[本郷 照久 教授]

主な研究テーマ

- 環境浄化材料の創製

- 地球温暖化防止技術開発

- リサイクルシステムの開発

物質化学研究室[田中 睦生 教授]

主な研究テーマ

- 表面修飾材料

- 透過膜材料

- 核酸

植物ゲノム工学研究室[秋田 祐介 准教授]

主な研究テーマ

- 植物の機能性成分に関わる遺伝子の探索

- 花の価値を高める因子のゲノムレベルでの解析

- ゲノム情報を利用した効率的な新品種育成法の研究