機械工学科 ロボット・スマート機械専攻(2024年4月入学者まで)

- 工学部

- 機械工学科

ロボット・スマート機械

専攻

ページ内目次

学びの特徴

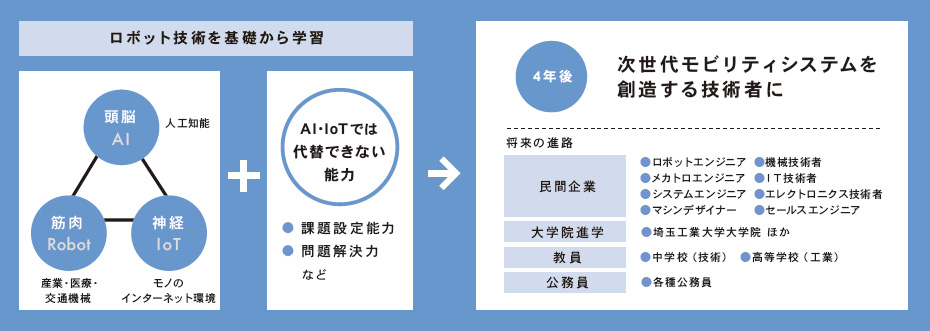

次世代を見据えたロボット技術を学ぶ

その変化にキャッチアップすべく、IoT*を利用し、AIを活用できるロボットや次世代産業システム。

次世代モビリティシステムを創造するエンジニアやクリエイターを育成します。

学びのポイント

Point1

社会の要請に応えられる

ロボット技術を基礎から学修

Point2

次世代の産業システムと

モビリティシステムの概念を学ぶ

カリキュラム

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||

| 専攻科目 | 工業技術の土台となる 4大力学とロボットの 全体像をつかむ |

1年次で 身につけた知識を活用し 実践的なスキルを育む |

実社会を 視野に入れながら ロボット技術の 考察を深める |

積み重ねてきた 知識や思考を 卒業研究で発揮する |

|

| 専門科目 | コンピュータ・プログラミング 機械工学概論 職業指導 I・II 工業力学及び演習 機械材料 ロボット・スマート機械概論 知能機械製作 |

金属加工実習 機械工学実習 材料力学及び演習 I・II 熱力学及び演習 I・II 流体力学及び演習 I・II 機械工作法 情報工学 CAD基礎製図 機械設計法及び演習 機構学 計測工学 Cプログラミング及び演習 I・II 知能化工作機械 スマートエネルギー ロボット製作 電子工作実習 |

機械力学及び演習 I・II 工学実験 I・II 制御工学及び演習 I・II 設計製図 I・II 工学プロジェクト メカトロニクス ロボット工学 スマートマシン 電子工作実習 シミュレーション応用 環境工学 工学倫理 工業法規 IoTデバイス スマートマニュファクチャリング 交通機械 シミュレーション基礎 伝熱工学 |

卒業研究 I・II | |

| 理学系科目 | 基礎物理実験 物理学 I・II 物理学演習 I・II 化学 I・II |

地球科学 電磁気学 |

生物学 量子力学 |

- | |

| 数学系科目 | 基礎線形代数 基礎線形代数演習 応用線形代数 応用線形代数演習 微分学 微分学演習 積分学 積分学演習 |

微分方程式 データサイエンス 複素関数論 ベクトル解析 |

- | - | |

| 情報系科目 | - | 人工知能入門 ICT概論 |

ICTリテラシー | ||

| 補習授業・資格対策 | 基礎数学演習 基礎物理演習 |

情報処理特講 | |||

| 学部共通科目 | キャリア・デザイン科目 | キャリア・デザイン I キャリア・デザイン入門 異文化コミュニケーション(海外研修) TOEIC 初級 I・II |

キャリア・デザイン I・II TOEIC 中級 I・II |

キャリア・デザイン III インターンシップ I・II |

プレゼンテーション技法 |

| 外国語科目 | 英語 I・II 発展英語 I・II |

英語 III・IV 発展英語 III・IV |

- | - | |

| 一般教養科目 | 社会学 経済学 経営学 歴史 国際関係論 教育と社会 中国の言語と文化 ドイツの言語と文化 フランスの言語と文化 ボランティアの研究 仏教精神 I・II 体育実技 I・II |

日本国憲法 スポーツ文化論 心理学 哲学 |

思想と宗教 | 科学技術史 | |

CAD基礎製図

機械設計の基礎からしっかりと

図面の設計意図や仕様を正しく伝えるために、JIS規格のCADによる作図法を学習して機械設計者としての情報伝達力を修得します。

ロボット製作

実際に製作してこそわかる

機械系ロボットづくりに大切なロボット基礎知識を認識し、ロボット関連実習を通し機械系ロボットづくりの技術を習得します。

ロボット工学

実社会に役立てるための学び

ロボットのメカニズム、制御システム、運動学、静力学を学ぶとともに、ロボットの設計方法および制御方法について学びます。

機械工学と情報科学の融合領域を学びながら、ものづくりを通して次世代のスマートロボティクスを追求する。

- 材料力学研究室[趙 希禄 教授]

計算力学によるシミュレーションと最適化技術を組み合わせて、強度剛性、振動噪音や衝突特性等問題の解析など、幅広いテーマを扱います。 - 機械力学研究室[皆川 佳祐 教授]

構造物の耐震性評価や、構造物に地震動を伝えない技術(免震)、構造物の揺れを抑制する技術(制振)などの研究を行っています。 - 材料強度学研究室[上月 陽一 教授]

加工プロセスで発生する材料の塑性変形。その原因となる転位のすべり運動に基づいた、材料の塑性変形の特性について調べます。 - 熱エネルギー工学研究室[髙坂 祐顕 教授]

近い未来の水素社会に貢献することができる技術の開発を目指し、次世代エネルギーである水素の有効利用に関する研究を進めています。 - 成形技術研究室[福島 祥夫 教授]

機械設計、CAD/CAE、金型(プラスチック射出成形、鋳造)および品質工学等を用いた最適化設計に関する研究を展開します。 - 生産プロセス研究室[河田 直樹 教授]

鉄道車両から生活用品まで幅広い生産のプロセスに着目し、生産条件の最適化や、IotやAIを駆使したものづくりの視える化による価値創造の研究を展開します。 - 燃焼推進工学研究室[福地 亜宝郎 教授]

固体推進薬/金属燃料の異相間燃焼現象の解明と環境にやさしいロケットを目指し、ロケットエンジンの燃焼推進方式の研究を行っています。

- メカトロニクス研究室[長井 力 教授]

ロボットや自動機械システムを、より使いやすく使用者にとって負担の少ないシステムとすることを目的として、人間-機械システムの研究を行っています。 - 破壊プロセス研究室[政木 清孝 教授]

材料の破壊にいたるプロセスに注目し、破壊を防ぐにはどうすればよいか、破壊の前兆をとらえるにはどうすればよいかについて研究しています。 - マイクロ・ナノ工学研究室[長谷 亜蘭 准教授]

材料の変形・破壊時に発生する弾性波(A E波)の検出による機械システムの認識・評価方法を踏まえ、機械で起こるさまざまな問題を解決します。 - 制御工学研究室[萩原 隆明 准教授]

機械の性能向上など産業技術の発展に貢献する新しい制御の理論や技術の研究、実システムへの応用に関する研究に取り組んでいます。 - ロボットデザイン研究室[安藤 大樹 准教授]

制御機械システムにおける機構系と制御系を統合的に設計し、従来の設計手法の限界をブレイクスルーする設計技術の確立を目指します。 - 機能性流体工学研究室[岡田 和也 講師]

流体工学、環境工学、医用工学などのさまざまな工学分野への応用が期待されている磁性粒子分散系を取り扱います。